はじめに

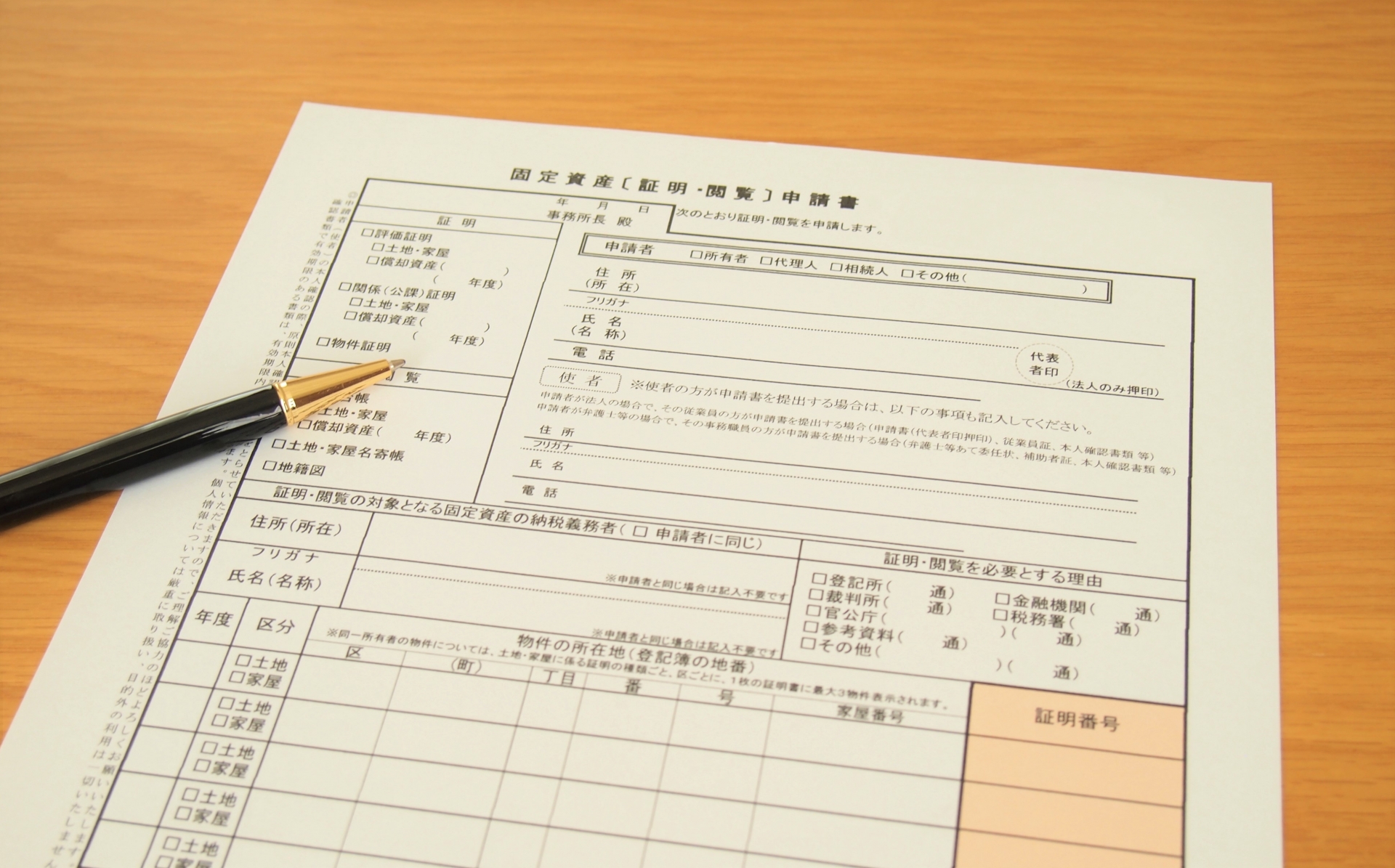

固定資産評価証明書は、不動産(土地・家屋)の評価額や課税標準額などを証明する公的書類です。相続登記や相続税・贈与税の申告、不動産の名義変更、金融機関の融資審査など、幅広い手続きで求められます。

本ガイドでは、窓口・郵送・コンビニ交付・オンライン申請という4つの取得方法を、メリット・デメリット、必要書類、手数料相場、実務上の注意点までまとめて解説します。自治体により細部は異なるため、最終的には対象自治体の公式ページで要件をご確認ください。

固定資産評価証明書とは

固定資産評価証明書は、毎年1月1日時点の固定資産課税台帳の内容をもとに発行される証明書です。一般に次の種類が利用されています(※名称・記載範囲は自治体で差があります)。

- 資産証明書:所有している固定資産の一覧を証明

- 評価証明書:各資産の評価額などを証明

- 公課証明書:評価額に加え、課税標準額・税額まで証明

- 無資産証明(非課税・未登載を含む場合あり):対象自治体内に固定資産を所有していないことを証明

記載事項の例

土地:所在地番、地目、地積、評価額 等

家屋:家屋番号、種類・構造、床面積、評価額 等

取得可能な年度は原則5年以内が多いものの、3〜7年の幅で運用される自治体もあります。

どんな場面で必要になる?

- 相続手続き:相続登記、相続税申告で被相続人の不動産価値を把握

- 贈与手続き:贈与税申告で贈与年の評価額を確認

- 不動産売買・融資:担保評価や与信審査で提出を求められることがある

- 名義変更・各種届出:登記申請、法人の資産管理・税務申告 など

取得方法の比較(ざっくり早見)

- 窓口:即日入手しやすい/その場で質問・修正可/平日日中が中心

- 郵送:来庁不要/定額小為替で手数料送付/到着〜返送で1週間前後見込み

- コンビニ交付:マイナンバーカード必須/多くは最新年度のみ/6:30〜23:00目安

- オンライン申請:24時間申請可/完結型〜郵送受取型まで自治体差/支払いはオンライン決済が主流

手数料相場:1通200〜500円程度(自治体差・証明書種別で変動)。1筆(1棟)=1通が基本で、複数物件があれば通数分の手数料が必要です。

窓口での取得方法

対応窓口

不動産所在地の市区町村役場の資産税担当窓口(東京23区は都税事務所等)。

必要書類

- 本人確認書類:運転免許証/マイナンバーカード/パスポート/健康保険証 等

- 申請書:自治体HPから事前記入可(窓口でも配布)

- 不動産の特定情報:所在地番・家屋番号(住所と地番は別、住居表示と家屋番号は別)

- 代理人の場合:委任状(署名または押印)

- 相続人の場合:被相続人の死亡と相続関係を示す戸籍謄本等

- 法人の場合:代表者印の委任状、担当者の在職を示す書類 等

手数料・支払い

- 1通あたり200〜500円程度。現金主体、自治体によってはキャッシュレス対応もあり。

営業時間・混雑

- 目安:平日8:30〜17:15。土日祝は休みが多い(自治体により例外あり)。

- 4月上旬(新年度切替)・月末・年度末は混雑しやすい。

郵送による取得方法

概要

来庁が難しい場合に便利。申請〜返送まで1週間前後(繁忙期は延びる)。

同封書類

- 申請書(自治体HPから印刷・記入)

- 本人確認書類の写し

- (該当時)委任状/戸籍謄本等

- 手数料分の定額小為替(現金同封不可)

- 返信用封筒(宛先記載・切手貼付)

- 速達希望は相当額の切手を追加

注意点

- 地番・家屋番号の誤りに注意(登記事項証明書や納税通知書で確認)。

- 定額小為替の金額・有効期限を要チェック。

- 4月上旬は処理が遅延しがち。余裕をもって申請。

コンビニ交付(マルチコピー機)

利用条件

- マイナンバーカード必須(電子証明書有効・暗証番号必要)

- 自治体がコンビニ交付に対応していること

- 対応証明の範囲は自治体差(多くは最新年度の評価証明書・資産証明書。過年度や特殊ケースは窓口扱い)

操作と時間帯

- マルチコピー機の「行政サービス」 → カード読取 → 暗証番号 → 証明書選択

- 利用可能時間は6:30〜23:00が目安(年末年始等は停止/自治体差あり)

手数料・留意点

- 窓口よりやや安い設定のことが多い(例:窓口400円、コンビニ350円 等)。

- 共有名義・持分・権利関係が複雑な場合は対象外になりやすい。

- 発行物は偽造防止用紙。コピーでは効力を満たさないため厳重保管。

電子申請・オンライン手続き

仕組み

- 24時間申請可能。自治体により完全オンライン完結または申請のみオンライン→郵送受取等の運用。

- 申請状況のオンライン確認、**決済(クレカ・電子マネー)**対応が一般的。

本人確認・セキュリティ

- マイナンバーカード(NFC読取/ICリーダー)を用いた認証が主流。

- 通信は暗号化、通知メール/SMSで異常検知をサポート。

- 公共Wi-Fiの利用回避、パスワード管理など利用者側の対策も重要。

留意点

- 対応自治体・対象証明の範囲に差。共有名義・過年度などは窓口限定のことあり。

- 東京都等では共通フォーム(例:LoGoフォーム)が使われるが、対象範囲は自治体告知が最終。

申請時の重要ポイント(見落とし防止チェック)

- 年度の適合性

- 評価は毎年1月1日時点。新年度発行は概ね4月1日以降。

- 登記・名義変更は「手続時点の最新年度」が基本。3月発行の前年度分を4月の登記に流用できないケースが一般的。

- 相続税は「被相続人が亡くなった年の1月1日時点の評価」、贈与税は「贈与年の1月1日時点の評価」が原則。

- 申請資格の確認

- 原則:所有者本人、同居親族、相続人、正規の代理人など。

- 代理人は委任状必須。相続人は戸籍等で関係立証。法人は委任状+在職確認が求められることあり。

- 不動産の特定

- 住所 ≠ 地番、住居表示 ≠ 家屋番号。登記事項証明書や納税通知書で正確に。

- 共有名義・区分所有は証明の出し分けに注意(専有・共用の別、共有者ごとの要否 等)。

- 通数と費用見積り

- 1筆(1棟)=1通が基本。複数物件・複数年度で通数が増える。

- 200〜500円/通が目安。オンラインやコンビニで割安な場合あり。

ケース別の取り方(クイックガイド)

相続登記

- 必要書類:評価証明書(場合により資産証明書)、戸籍関係、委任状(代理時)

- 年度:被相続人の死亡年に応じた必要年度を法務局・税理士と要確認

- おすすめ申請:窓口 or 郵送(書類点数が多く、相談・チェックが利く方法が安心)

相続税申告

- 年度:死亡年の1月1日時点の評価

- 注意:路線価・倍率方式との関係整理。評価証明書は固定資産税評価額であり、相続税計算の評価基準とは別である点を理解

贈与・名義変更・融資

- 年度:手続要件・提出先の指示に合わせる(一般に最新年度が無難)

- おすすめ申請:時間優先なら窓口、コスト・手間優先ならコンビニ/オンライン(対応範囲の確認必須)

よくある質問(FAQ)

Q1. 何年分まで発行できますか?

A. 原則5年以内が多いですが、自治体により3〜7年など差があります。必要年度を確認のうえ、対象自治体に問い合わせてください。

Q2. 手数料はいくらですか?

A. 1通200〜500円程度が相場。コンビニ交付はやや安い設定が多いです。自治体・証明種別・通数で変わります。

Q3. コンビニで過去年度は取れますか?

A. 多くの自治体では最新年度のみ。過去年度は窓口や郵送、オンライン(郵送受取)で対応する運用が一般的です。

Q4. 住所と地番の違いがわかりません。

A. **住所(住居表示)**は普段の所在地表示、地番は登記上の番号で異なります。登記事項証明書や納税通知書で確認しましょう。

Q5. 共有名義でも1通で済みますか?

A. 運用は自治体差があります。共有者ごとに必要とされる場合や、物件ごとに通数計上される場合があります。事前確認が確実です。

Q6. 固定資産評価額は“相続税の評価額”と同じですか?

A. いいえ。**固定資産税評価額(課税のための評価)**と、**相続税評価(路線価・倍率方式等)**は別概念です。税務計算は専門家へ。

まとめ

- 取得方法は窓口・郵送・コンビニ交付・オンラインの4つ。

- 重要なのは**(1)年度適合、(2)申請資格、(3)不動産特定情報の正確性**。

- 相続・贈与・登記・融資など、目的に応じて必要な証明種別・年度を事前に確認しましょう。

- 自治体差が大きい部分(取得可能年度・対象証明・手数料・決済方法等)は、対象自治体の最新案内を最終確認してください。

ご相談はお気軽に(関西エリアの方へ)

相続登記や名義変更、売却・リースバックを見据えた証明書の取り回し・年度選定に不安があれば、株式会社ヤマトハウステックまでお気軽にご相談ください。案件の背景(相続・贈与・売買・融資)に合わせ、必要な証明の種類・年度・取得手順を実務目線で整理し、手続き全体のムダや取り直しリスクを減らします。初回相談の段階から、必要書類の洗い出しと取得順序まで具体的に伴走します。